民法改正Q&A(共同親権)2026年施行

2026年5月までに施行される予定の「民法改正(共同親権の導入)」について、よくある質問と回答をわかりやすく整理しました。

法律��の専門用語をできるだけ噛み砕き、親や子ども当事者にとって「結局どうなるのか」を理解できるように構成しています。

Q&A形式の解説資料(民法編)No.01

-

テーマ:親の責務(民法817条の12)

-

要点:

-

親は子の人格を尊重する義務がある。

-

子の意思に必ず従う必要はなく、子の利益のために必要なら反する監護行為も可能。

-

ただし、その際には「なぜそう判断するのか」を子に説明することが望ましい。

-

父母の生活保持義務(生活保持義務)は成年後の子にも及ぶ場合がある。

-

Q&A形式の解説資料(民法編)No.02

-

テーマ:父母相互の人格尊重・協力義務(民法817条の12関連)

-

要点:

-

父母は互いの人格を尊重し、協力して子を養育する義務を負う。

-

違反となる例:

-

相手方への暴言や誹謗中傷

-

養育への不当な干渉

-

理由なく子の居所を変更する行為

-

協議・調停で決められた親子交流を正当理由なく拒否

-

子の前で相手方を悪く言う

-

裁判所の監護判断に従わない行為

-

-

Q&A形式の解説資料(民法編)No.03

-

テーマ:DV・虐待と人格尊重義務

-

要点:

-

単独親権者が子の居所指定を行っても、DVや虐待からの避難が必要な場合は、必ずしも違反ではない。

-

ただしDVや虐待の事実が確認されない限り、無断転居は違反と評価される可能性。

-

子が病気や被災時に同居親が別居親に知らせない場合も、人格尊重・協力義務違反とされる。

-

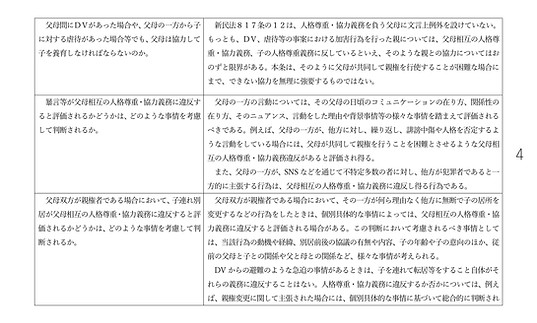

Q&A形式の解説資料(民法編)No.04

-

テーマ:DV・虐待がある場合の対応

-

要点:

-

DVがあっても、父母双方が協力して養育する義務が免除されるわけではない。

-

暴言や誹謗中傷が人格尊重義務違反となるかは、日常的コミュニケーションの態様で判断。

-

SNSで相手を攻撃することも違反に当たる。

-

無断で子を別居親から引き離す場合も、個別の事情次第で違反と評価される。

-

Q&A形式の解説資料(民法編)No.05

-

テーマ:人格尊重義務違反の効果

-

要点:

-

父母の一方が違反した場合、家庭裁判所が親権者指定・変更審判で考慮する可能性がある。

-

違反の程度次第で、親権喪失・停止・制限につながる。

-

Q&A形式の解説資料(民法編)No.06

-

テーマ:家庭裁判所による親権者指定(民法819条)

-

要点:

-

双方を親権者とするか、一方のみを親権者とするかは、子の利益を最優先に個別判断。

-

双方を親権者とする判断が「原則」ではなく、常に子の利益から判断される。

-

監護や養育費への影響も考慮される。

-

Q&A形式の解説資料(民法編)No.07

-

テーマ:裁判所による判断要素

-

要点:

-

離婚後の親権指定に際し、父母子の関係、他の家族関係も考慮。

-

DV・虐待がある場合は、単独親権指定の可能性が高まる。

-

「父母の協議がまとまらない」だけでは、必ずしも単独親権になるわけではない。

-

Q&A形式の解説資料(民法編)No.08

-

テーマ:DVの範囲と親権判断

-

要点:

-

身体的DVに限らず、精神的・経済的・性的DVも含む。

-

共同で親権行使することが困難と判断されれば、単独親権となる。

-

DVの有無は裁判所が証拠に基づき判断。

-

Q&A形式の解説資料(民法編)No.09

-

テーマ:DV・虐待と証拠

-

要点:

-

単独親権を求めるには必ずしも医師の診断書が必要なわけではない。

-

総合的に諸事情を考慮して判断される。

-

DVの主張が認められなくても、子の利益のために双方親権が認められることもある。

-

Q&A形式の解説資料(民法編)No.10

-

テーマ:父母の協議不成立時の親権指定

-

要点:

-

裁判所は父母双方の協議ができない場合でも、一方を親権者に指定できる。

-

「口をききたくない」など感情的理由だけでは単独親権の理由にはならない。

-

ただし協議困難な状況が継続する場合、裁判所が子の利益を基準に最適な決定を行う。

-

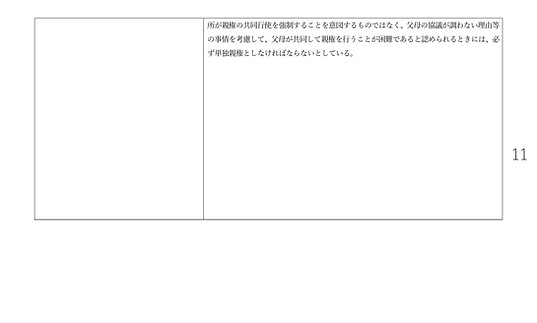

Q&A形式の解説資料(民法編)No.11

-

テーマ:父母がどうしても協力できない場合

-

要点:

-

協力が実質的に不可能な場合は、共同親権は適さない。

-

裁判所は「子の利益」を基準に、単独親権を選択する。

-

深刻な対立・不信関係があり共同意思決定ができないケースは単独親権へ。

-

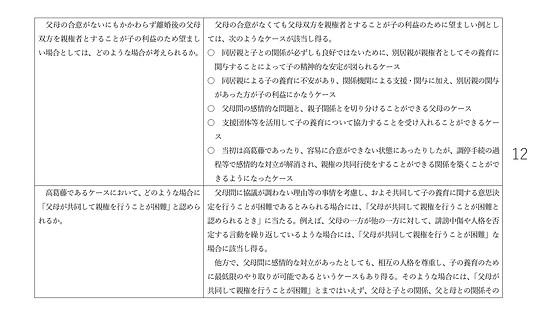

Q&A形式の解説資料(民法編)No.12

-

テーマ:父母の合意がなくても共同親権が指定される場合

-

要点:

-

父母の合意がなくても、裁判所が「子の利益」と認めれば共同親権を指定可能。

-

例:別居親の関与が子にとって有益な場合、支援機関の利用で協力可能な場合。

-

Q&A形式の解説資料(民法編)No.13

-

テーマ:親権変更の条件

-

要点:

-

親権者の指定後でも、子の利益に必要な場合は変更可能。

-

理由なく交流を妨害する、養育費を払わないなども変更要因になる。

-

判断は「子の利益に必要かどうか」で行われる。

-

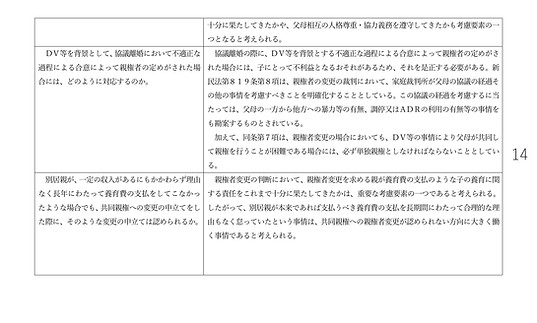

Q&A形式の解説資料(民法編)No.14

-

テーマ:養育費不払いと親権者変更

-

要点:

-

養育費を支払わないことは、子の利益を害する重大事由となり得る。

-

ただし「支払能力がない」など正当理由があれば直ちに変更にはならない。

-

Q&A形式の解説資料(民法編)No.15

-

テーマ:父母一方が死亡した場合

-

要点:

-

他方が自動的に単独親権者になる。

-

共同親権中に一方が死亡した場合も、残った親が単独親権を行使。

-

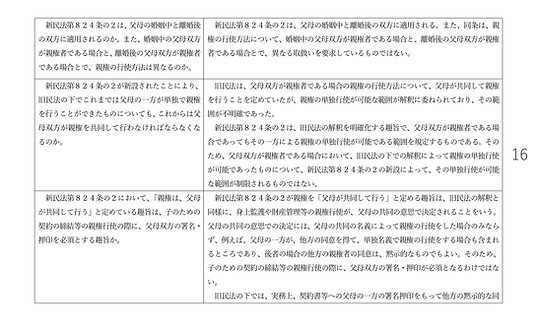

Q&A形式の解説資料(民法編)No.16

-

テーマ:親権の行使方法(共同行使と単独行使)

-

要点:

-

婚姻中も離婚後も適用される。

-

原則は「共同」だが、例外的に「単独行使」が認められる。

-

Q&A形式の解説資料(民法編)No.17

-

テーマ:単独で親権行使できる場合① 急迫の事情

-

要点:

-

DV避難、緊急医療、期限切れ間近の入学手続など、緊急で共同決定を待てない場合。

-

その後、速やかに他方に報告する必要あり。

-

Q&A形式の解説資料(民法編)No.18

-

テーマ:単独で親権行使できる場合② 監護・教育の日常行為

-

要点:

-

食事、服装、学校の欠席連絡、習い事など日常的な範囲は単独で可能。

-

ただし重大な影響を与える場合は日常行為に含まれない。

-

Q&A形式の解説資料(民法編)No.19

-

テーマ:日常行為と重大事項の区別

-

要点:

-

進学や転居、手術の同意などは「重大事項」で共同決定が必要。

-

判断基準は「子の将来に与える影響の大きさ」。

-

Q&A形式の解説資料(民法編)No.20

-

テーマ:親権行使の不当利用

-

要点:

-

一方が無断で重大事項を決定した場合、親権変更や損害賠償の対�象になる。

-

単独行使は「急迫の事情」「日常行為」に限られる。

-

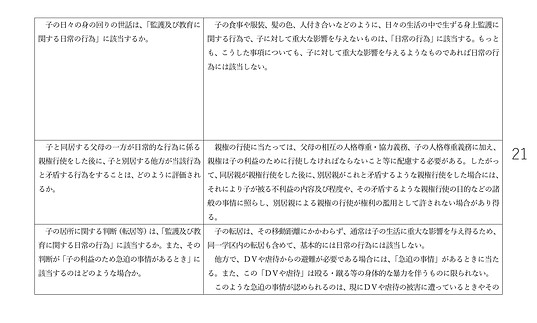

Q&A形式の解説資料(民法編)No.21

-

テーマ:日常の行為の範囲

-

要点:

-

食事・服装・髪型・交友関係などは「日常の行為」に含まれる。

-

子に重大な影響を与える場合は「日常外」とされる。

-

転居は原則「日常外」。ただしDV避難など急迫の場合は単独決定可能。

-

Q&A形式の解説資料(民法編)No.22

-

テーマ:旅行・学校行事

-

要点:

-

国内旅行は「日常の行為」。

-

海外旅行は期間や目的によるが、短期観光なら「日常行為」。

-

給食費、健康診断、宿泊行事への同意は日常に含まれる。

-

Q&A形式の解説資料(民法編)No.23

-

テーマ:学校教育に関する判断

-

要点:

-

入学・転校・特別支援学級入級・出席停止は重大事項。

-

期限が迫っているときは「急迫事由」として単独決定可能。

-

修学旅行など学校行事は日常に含まれる。

-

Q&A形式の解説資料(民法編)No.24

-

テーマ:学校教育での父母の不一致

-

要点:

-

意見が分かれた場合、まず協議が求められる。

-

「急迫の事由」があるときだけ単独で有効に行使可能。

-

別居親も、事前申請すれば学校行事に参加できる。

-

Q&A形式の解説資料(民法編)No.25

-

テーマ:別居親の学校行事参加

-

要点:

-

学校行事参加は「日常の行為」に含まれるため、両親が親権者なら双方参加できる。

-

ただし学校運営に支障があれば制限される場合がある。

-

事前に学校へ協議・申出することが望ましい。

-

Q&A形式の解説資料(民法編)No.26

-

テーマ:習い事・宗教・就職・財産管理

-

要点:

-

習い事や宗教教育は原則「日常行為」。ただし進路に影響する宗教選択は重大事項。

-

子のアルバイトは日常、長期雇用契約や進路に関わる就職は重大事項。

-

財産管理や氏の変更は日常外で、共同決定が必要。

-

Q&A形式の解説資料(民法編)No.27

-

テーマ:親権行使の調整

-

要点:

-

一方が不当に親権行使を続けた場合、裁判所が調整できる。

-

家裁は「特定の事項」について単独行使を許可できる。

-

例:進学・居住地変更など大きな決定。

-

Q&A形式の解説資料(民法編)No.28

-

テーマ:監護の分掌と親子交流

-

要点:

-

父母で養育を分担することができる。

-

監護の分掌と親子交流は別の概念。

-

学校や病院は親権者・監護者を確認して対応する必要がある。

-

Q&A形式の解説資料(民法編)No.29

-

テーマ:監護者・分掌の記録

-

要点:

-

監護者や分掌の指定は戸籍に記載されない。

-

調停調書や審判書に記録される。

-

学校や病院はその情報に基づき子に対応する。

-

Q&A形式の解説資料(民法編)No.30

-

テーマ:施設利用・養子縁組

-

要点:

-

親子交流の場所として施設を利用する場合、管理者は場所を提供する義務を負う。

-

15歳未満の養子縁組は親権者双方の同意が必要。

-

一方が反対する場合は家庭裁判所に申立て可能。

-

養親が再婚相手の場合はその人が親権者となり、実親は親権を失う。

-